Dans ma précédente mercuriale "Valeurs de la république, valeurs nationales, valeurs démocratiques" , je partais de notre triple appartenance. Nous appartenons à l’humanité. Nous appartenons à une ou plusieurs communautés humaines : communautés nationales, linguistiques, culturelles, religieuses. Nous sommes citoyens, obéissant à un pouvoir politique (État français) ou souhaitant obéir à un autre (État breton). Chacune de ces appartenances correspond à des valeurs.

Les valeurs humanistes et le droit naturel ont été des sujets de réflexion depuis que la philosophie existe, jusqu’aux partisans actuels des droits de l’homme. Les valeurs concernant l’humanité se sont enrichies au XXe siècle de valeurs écologiques de respect de l’environnement.

Les valeurs communautaires sont liées à l’importance accordées aux langues, aux cultures, aux nations, aux croyances, aux mœurs, à la classe sociale, bref à tout ce qui fait que les humains s’assemblent et créent des solidarités. Ces associations se forment avant toute idée d’obligation ou de norme. Les communautés humaines ont toujours existé. L’homme est un animal social, disait déjà Aristote il y a 24 siècles. Dans le contexte actuel de globalisation des échanges et de déclin des institutions, les communautés, dont l’importance avait été occultée en Europe par le pouvoir étatique, redeviennent des références sociales et politiques.

Les valeurs citoyennes sont liées au respect des institutions et de la légalité. On les appelait autrefois valeurs civiques, ou civisme. Ce sont des valeurs d’ordre. Elles correspondent traditionnellement aux sensibilités de droite. En France, on exalte les « valeurs de la République ». Dans les royaumes qui nous entourent, le Royaume-Uni, la Belgique, ou l’Espagne, on ne parle pas de « valeurs royalistes ». Nous parlerons donc de valeurs citoyennes, le cas français n’étant pas universel.

En Bretagne, les valeurs citoyennes peuvent être liées au respect de la légalité française. Elles peuvent aussi sous-tendre un projet de pouvoir politique breton.

Le 11 janvier 2015, les valeurs de la République ont bousculé le dilemme traditionnel entre valeurs de droite et de valeurs de gauche. La liberté d’expression n’est ni de droite, ni de gauche. Bien des questions primordiales comme le chômage, la complexité des normes ou la centralisation administrative ne peuvent pas, non plus, se penser de façon binaire. Mais ce n’est pas tout. En France, l’émergence du Front National fait perdre à l’alternative droite-gauche l’évidence qu’elle avait du temps de la Guerre Froide. Ailleurs, les événements mondiaux, que ce soit en Chine, en Russie, en Iran, dans les pays arabes ou aux USA, n’ont plus rien à voir avec un conflit entre la droite et la gauche.

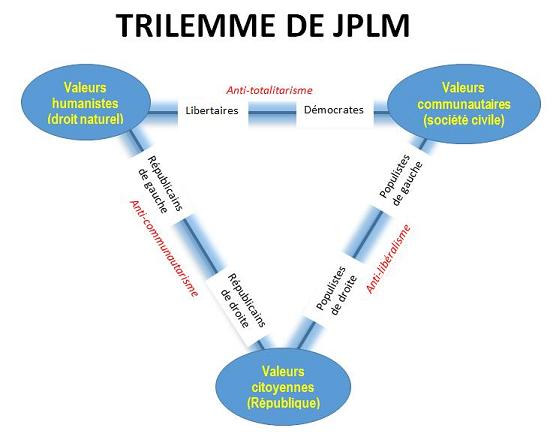

Contrairement au dilemme droite-gauche, les trois pôles "humanité", "communauté" et "citoyenneté" ne s’excluent pas. Toutefois, il existe un trilemme. Nous pouvons adhérer à deux types de valeurs. Mais nous devons alors renoncer au troisième, consciemment ou inconsciemment, et malgré toutes les protestations hypocrites si communes en politique.

Si nous adhérons aux valeurs humanistes et aux valeurs citoyennes, nous devons renoncer aux valeurs communautaires. C’est le cas de ceux qui, en France, se proclament républicains. L’anticommunautarisme marque la double adhésion aux valeurs humanistes et aux valeurs citoyennes. Il est très répandu dans l’Hexagone, où les valeurs républicaines sont très présentes.

Ce phénomène a des racines historiques. La République française s’est construite au nom de valeurs universelles, contre les religions et contre les peuples administrés. Ceux-ci avaient leurs langues, leurs lois, leurs administrations propres. Les valeurs communautaires ont été combattues pendant les XIXe et XXe siècles. Le personnage emblématique du républicanisme français est Robespierre (1758–1794).

Deuxième possibilité : Nous pouvons adhérer aux valeurs humanistes et à des valeurs communautaires. Ces valeurs communautaires peuvent être des valeurs nationales, religieuses ou idéologiques. Dans ce cas, nous nous éloignons des valeurs citoyennes. La citoyenneté est l’adhésion à un ordre qui descend d’une autorité centrale incontestée. L’appartenance communautaire est l’adhésion à un ordre qui se veut naturel, remontant d’une classe sociale, d’un peuple, d’une culture, de mœurs communes. C’est la différence entre légalité et légitimité.

Une démocratie défend les valeurs communautaires. Etymologiquement, c’est une société où le pouvoir appartient au peuple (démos), c'est-à-dire à une communauté limitée, spécifique, concrète. Contrairement aux démocraties antiques, les démocraties modernes veulent aussi être en accord avec les valeurs universelles. C’est dans cette catégorie que l’on trouve les résistants, les indignés, les révoltés les plus authentiques.

L’appellation "démocrate" n’est pas claire en France. On y confond la communauté nationale et l’Etat, et donc démocrate et républicain.

Aux USA, ceux qui se réclament de valeurs communautaires sont appelés communautariens. Ceux qui partagent à la fois des valeurs humanistes et des valeurs communautariennes sont appelés les "Liberals". Les Liberals forment la gauche du parti démocrate américain. La philosophe emblématique de cette sensibilité est une femme, Hannah Arendt (1906–1975). C’est elle qui a étudié le plus finement la pensée totalitaire.

En France, les solidarités communautaires sont considérées comme des menaces. Pour éviter de parler de valeurs communautaires, quand les solidarités réelles ne peuvent être mises de côté dans les rapports sociaux, on parle de "société civile". Remarquons que le concept de société civile prend de plus en plus d’importance.

Une troisième catégorie de personnes adhère à la fois aux valeurs citoyennes et aux valeurs communautaires. Dans ce cas, il leur faut renoncer, consciemment ou inconsciemment, aux valeurs humanistes comme la liberté ou la paix. En France, ils se nomment eux-mêmes "antilibéraux". Ils s’épanouissent dans le conflit, parfois dans la violence. L’alliance entre un pouvoir fort et des valeurs communautaires peut être de droite, de gauche, religieuse ou nationale. On la trouve à l’état quasiment pur dans le jihadisme de l’État Islamique. Une logique binaire ne peut expliquer le phénomène et le rejette donc aux marges. Il en fait un extrémisme, qualifié secondairement de droite, de gauche, ou de religieux. Le terme de "populisme" est mieux adapté, sans être véritablement convaincant du fait de ses connotations négatives. En France, le penseur le plus représentatif de cette sensibilité est Georges Sorel (1847-1922), revendiqué à la fois par les révolutionnaires communistes et fascistes, car il défend deux communautés : la nation et le prolétariat. Il est l’auteur d’un tryptique "Réflexions sur la violence", "Matériaux d’une théorie du prolétariat » et "Les illusions du progrès". Jean-Luc Mélenchon s’engage sur la même voie dans son dernier livre, "Le hareng de Bismarck".

C’est dans cette catégorie que l’on trouve les révolutionnaires les plus efficaces, car leur but n’est pas seulement de défendre des valeurs communautaires, mais de prendre le pouvoir.

Mon approche triangulaire permet de relativiser l’opposition théâtrale entre les personnes qui, partageant les mêmes valeurs citoyennes, ont des valeurs communautaires fortes mais différentes. Ceux qui sont qualifiés d’extrême-droite croient à la fois au pouvoir de l’État et en une communauté nationale, fût-elle fantasmée. Ceux d’extrême-gauche croient à la fois au pouvoir de l’État et en une communauté sociale, la classe ouvrière, fût-elle fantasmée. Cette proximité explique la fascination et la porosité entre eux, ainsi que leur goût commun pour la violence verbale, leur même repli sur des principes, leur même surestimation du pouvoir politique.

L’alliance grecque entre le parti Syriza, réputé d’extrême-gauche, et les Grecs Indépendants, réputés d’extrême-droite, confirme mon analyse et rend caduc le dilemme droite-gauche, traditionnel en Europe et en Amérique du sud.

Les différences entre les sensibilités politiques bretonnes peuvent aussi être abordées par mon trilemme. Il explique, bien mieux que le clivage droite-gauche, la difficulté d’un front breton unique. Il révèle les créneaux des différents partis bretons et leurs zones de contact. Il permet de construire les scénarios liés aux différentes stratégies d’alliance.

L’objectif de créer des institutions bretonnes officielles, qui était la préoccupation centrale du mouvement breton du XXe siècle, excluait les "nationalistes libéraux". Ceux-ci ont un rôle à jouer maintenant que l’objectif est de libérer les énergies de la société civile.

Il dépend de chacun de nous que l’ensemble à la fois artificiel et naturel appelé "Emsav" fonctionne efficacement lorsque la roue de l’histoire tourne et que les différentes valeurs perdent ou gagnent de l’importance.

JPLM