Jacobins et anti-jacobins

|

Les hommes politiques

aiment utiliser des termes polémiques, gonflés de fortes charges

émotionnelles. Ainsi fleurissent des épithètes comme "traître",

"calomniateur", "fasciste". Celui qui accuse et celui qui est accusé

partagent la même émotion quand apparaissent ces puissants vocables. "Espèce de Jacobin !", "méchants Jacos !" Voilà ce qu'on entend dans la cour de récréation du mouvement breton. Ces éclats font écho à "Communautariste ! Identitaire ! Ethniciste !", que l'on entend dans les cours de récréation de la République. La particularité de ces termes récréatifs est qu'ils portent une forte charge émotionnelle pour celui qui les emploie, mais aucune pour celui qu'il désigne. Ils satisfont tout le monde. L'insulteur frissonne de son audace. L'insulté ne se sent pas concerné. Bien sûr, ces termes n'ont aucune valeur pour exprimer une idée ou pour faire avancer la réflexion. Le jacobinisme a le goût du sucré-salé. On y trouve ce qu'on connait. On peut y voir le nivellement totalitaire mais aussi l'idéal d'égalité ; le despotisme culturel mais aussi la ferveur républicaine. L'insulteur et l'insulté peuvent, chacun de leur côté, choisir la nuance qui leur convient. |

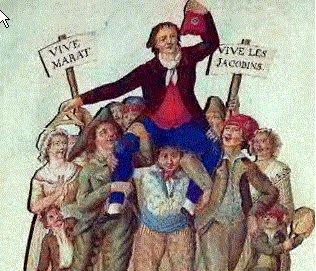

Le

jacobinisme se réfère à un épisode

politique ancien. En juin 1789, à Paris, il se forma une

société de pensée qui prit d'abord le nom de Club Breton.

Ses animateurs étaient en effet les députés

bretons du Tiers-Etat. En octobre, la société s'installa

au couvent des Jacobins, où elle prit le nom de

"Société des Amis de la Constitution". Elle devint

"Société des Jacobins amis de la liberté et de

l'égalité" en septembre 1792. Les Jacobins sont à

l'origine de la dictature de Salut Public et de la Terreur, en 1793 et

1794. La Convention supprima la société des Jacobins le

12 novembre 1794, après l'exécution de Robespierre.Un marqueur du régionalisme et de la marginalité

Constatons que le mot jacobin n'est pas un marqueur identitaire pour l'ensemble du mouvement breton. L'indépendantiste dira plus volontiers "la France" ou "les Français" pour exprimer ce qui lui est étranger, ou ce qu'il ne veut pas être. Le mot Jacobin est un marqueur du régionalisme. Il exprime un souci d'organiser la France d'une autre manière que celle qui a été théorisée par la Révolution française.C'est aussi un marqueur de marginalité. "Jacobin" est un terme à la fois savant et désuet. Par effet miroir, les anti-jacobins ne donnent pas une impression de modernité ou d'ouverture. Un régionaliste qui veut se faire comprendre parle de centralisation, de centralisme, d'uniformisation. Celui qui se réfugie dans les codes du mouvement breton ou dans l'érudition historique parle de "jacobinisme".

Une dénonciation-facebook

Les sensibilités régionalistes, autonomistes, fédéralistes et indépendantistes peuvent cohabiter pour construire la Bretagne. Je veux bien comprendre que celui qui construit du neuf puisse se sentir obligé de contester l'ancien. Mais on peut construire sans condamnations ronflantes, et même sans se justifier. On peut construire un épisode de l'histoire de la Bretagne sans perdre son temps à contester un épisode de l'histoire de France. Les anciens Grecs n'ont pas construit le Parthénon pour contester une laideur étrangère. Tout au plus peut-on imaginer une volonté de faire autrement.L'anti-jacobinisme est une manière de vivre entre soi. Le mot exhale le parfum d'un vague complot, qui pourrait être excitant s'il n'avait l'inconsistance d'une dénonciation-facebook.

JPLM